糖尿病の方へ「腸内細菌が糖尿病リスクに影響 腸内環境が血糖値コントロールに関与 と 腸内フローラがインスリン抵抗性の原因 腸内細菌が炎症を起こす」

みなさんこんにちは、

今日のテーマは、糖尿病の方へ「腸内細菌が糖尿病リスクに影響 腸内環境が血糖値コントロールに関与 と 腸内フローラがインスリン抵抗性の原因 腸内細菌が炎症を起こす」です。

厚生労働省が3年ごとに行っている「患者調査」の令和2年(2020)の調査によると、糖尿病で現在治療を受けている患者総数は579万1,000人(男性338万5,000人、女性240万6,000人)で、内訳は以下となっています。

1型糖尿病▶13万9,000人(男性64,000人、女性75,000人)

2型糖尿病▶369万9,000人(男性220万人、女性149万9,000人)

その他の糖尿病▶195万1,000人(男性111万8,000人、女性88万3,000人)

このような時代にあって、腸内環境と糖尿病についての見解を見てみましょう!

これらの情報があなたにとって大きな希望になるかもしれません。

2015年03月17日 糖尿病ネットワークのニュースからの引用です。

腸内細菌が糖尿病リスクに影響 腸内環境が血糖値コントロールに関与

腸内細菌が健康に密接に関わっている

お腹の健康ために、ヨーグルトや納豆を食べている人は多い。これらは腸内細菌を増やす食品だ。腸内細菌には、一般に知られていないことも多いが、さまざまな作用がある。

「腸内細菌」という言葉を耳にしたことがある人は少なくないはずだ。腸の中にビフィズス菌、乳酸菌など無数の細菌がすみついていて、健康に大きな影響を与えていることが最近の研究で明らかになっている。

ヒトの腸内には、500~1,000種類もの腸内細菌がすみついている。この菌のかたまりを腸内細菌叢といい、花畑のように見えることから「腸内フローラ」と呼ばれている。

腸内フローラはヒトの健康と病気に密接に関わっており、腸疾患、糖尿病、肥満、メタボリックシンドローム、動脈硬化症などのさまざまな疾病の発症に関係すると考えられている。

腸内環境の健康が保つために、食事を工夫すると効果的だ。「野菜を食べる」、「発酵食品(ヨーグルト、納豆、漬け物など)を食べる」、「肉や卵などのタンパク質食品を食べ過ぎない」といった工夫が役立つ。

食物繊維を摂取するのも効果的だ。食物繊維は野菜や果物・豆類などに多く含まれる。食物繊維は消化・吸収されることなく大腸まで達し、善玉菌の栄養源となって増殖を促す。

善玉菌の数を増やすために、オリゴ糖を摂取するのも効果的な方法だ。オリゴ糖は、大豆、ゴボウ、ネギ、タマネギ、アスパラガス、バナナなどの食品に多く含まれる。

腸内細菌が血糖コントロールに関与

米イリノイ大学が糖尿病の発症リスクの高い男性を対象とした調査で、血糖コントロールと腸内細菌には強い関連があることが示された。

研究には45~75歳の男性116人が参加した。研究チームは参加者を1年間追跡して、血糖コントロールの推移を調査した。

参加者に糖負荷試験を行い、血糖コントロールの状態によって、次の4つのグループに分類した。(1)血糖コントロールが徐々に改善、(2)血糖値がずっと正常、(3)血糖コントロールが徐々に悪化、(4)血糖値がずっと高い(空腹時血糖値が高い)。

参加者の便を調べ腸内フローラの状態を調べたところ、(1)と(2)の血糖コントロールが良好なグループでは腸内細菌が多くみられ、代謝や免疫といった体の機能に良い影響を与える善玉菌が多いことが判明した。

一方、(3)と(4)の血糖コントロールが不良なグループでは、腸内で善玉菌が少なく、悪玉菌が増えていることが確認された。

特に、血糖値がずっと正常だった男性は、腸内に「アッカーマンシア」(Akkermansia)と呼ばれる善玉菌が大量にあることが分かった。

今回の研究では、特定の腸内菌が血糖コントロールに関与しているかどうかは明らかにされなかったが、「糖尿病を改善する腸内フローラがある可能性がある」と、研究者は述べている。

過去の研究でも、肥満の人の腸内にはアッカーマンシア菌が少ないことが示されている。腸内細菌が"糖尿病になりなすい体質"を左右している可能性がある。

腸内フローラが乱れると血糖コントロールも乱れる

順天堂大学の研究チームは、2型糖尿病患者では腸内フローラのバランスが乱れやすいという研究を昨年の6月に発表した。

腸内フローラが乱れることで、腸内でのみ生息しているはずの腸内細菌が血液中で検出され、炎症を引き起こしている可能性があるという。

インスリン抵抗性は、インスリンが体の中で効きにくくなっている状態をさす。インスリン抵抗性により糖が十分に体の中に取り込まれなくなると、血糖が上昇する。

肥満や運動不足などが原因だが、腸内フローラのバランスが乱れにより慢性的な炎症が起こることも一因になっているという。

腸内環境の改善により2型糖尿病に伴う炎症を抑制し、インスリン抵抗性を改善できるようになる可能性がある。

腸内環境は、不規則な食生活や運動不足、ストレスやなどの生活環境や加齢によって悪化するので、注意が必要だ。

2014年06月20日 糖尿病ネットワークのニュースからの引用です。

腸内フローラがインスリン抵抗性の原因 腸内細菌が炎症を起こす

順天堂大学の研究チームは、2型糖尿病患者では腸内フローラのバランスが乱れやすいことを確かめたと発表した。腸内フローラが乱れることで、腸内でのみ生息しているはずの腸内細菌が血液中で検出され、炎症を引き起こしている可能性があるという。

研究成果は順天堂大学大学院医学研究科・代謝内分泌内科学の佐藤淳子 医師、金澤昭雄 准教授、綿田裕孝 教授、順天堂大学大学院プロバイオティクス研究講座の山城雄一郎 特任教授らによるもの。詳細は米国学術誌「Diabetes Care」オンライン版に掲載された。

腸内環境の改善によりインスリン抵抗性を抑えられる可能性

ヒトの大腸内には、500〜1,000種類もの腸内細菌がすみついている。この菌のかたまりを腸内細菌叢といい、花畑のように見えることから「腸内フローラ」と呼ばれている。腸内フローラはヒトの健康と病気に密接に関わっており、腸疾患、糖尿病、肥満、メタボリックシンドローム、動脈硬化症などのさまざまな疾病の発症に関係すると考えられている。

インスリン抵抗性は、インスリンが体の中で効きにくい状態にあることを意味する。インスリン抵抗性により糖が十分に体の中に取り込まれなくなると、血糖が上昇する。肥満や運動不足などが原因だが、腸内フローラのバランスが乱れにより慢性的な炎症が起こることも一因になっているという。

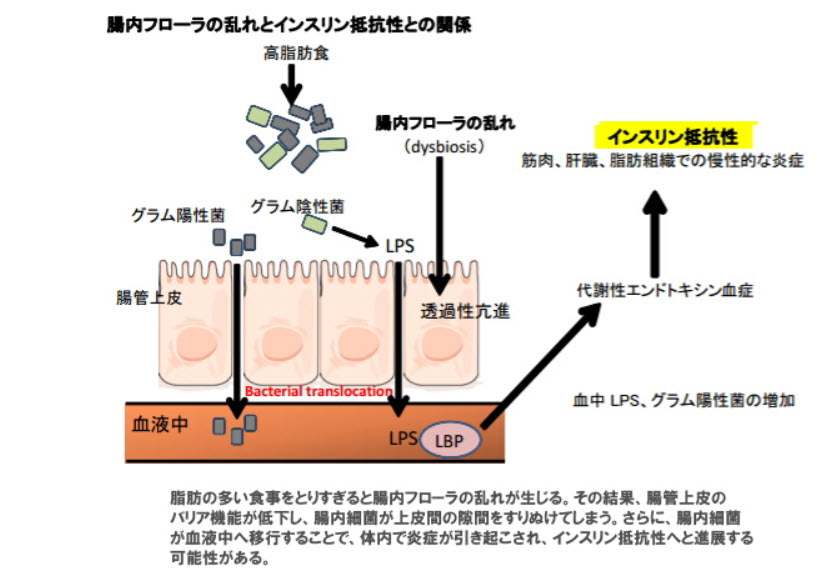

腸内フローラの組成は、食事内容の影響を受けやすい。特に高脂肪の食事をとり続けると、腸内フローラのバランス異常が生じ、腸管でのバリア機能の低下、つまり透過性の亢進をきたすことが知られている。透過性が亢進すると腸内細菌などが血中へ移行しやすくなり、炎症性サイトカインの増加を促す。

サイトカインとは、細胞から放出され、細胞間の相互作用を媒介するタンパク質だ。炎症性サイトカインが微小な慢性炎症を引き起こすことが、糖尿病のインスリン抵抗性の原因になる。

日本人の2型糖尿病患者での腸内フローラの働きについては不明の点が多い。研究チームは、糖尿病と腸内フローラの関係を明らかにする目的で、日本人の2型糖尿病患者の腸内フローラと、腸内細菌の血流中への移行について、それぞれ解析を行った。

研究チームは、2型糖尿病患者50人と2型糖尿病ではない被験者50人の腸内フローラの比較を行った。さらに、腸内細菌の血流中への移行を「腸内フローラ自動解析システム」を用いて解析した。

その結果、2型糖尿病患者と対照者で腸内細菌の総数に大きな違いはなかったものの、腸内フローラを構成する腸内細菌の割合が異なることが判明した。血液中に含まれる腸内細菌を解析したところ、対照者では50名中2名(検出率4%)の血液中に腸内細菌が検出されたのに対し、2型糖尿病患者では50名中14名(検出率28%)の血液中に腸内細菌が検出された。

これらの結果から、日本人2型糖尿病患者では腸内フローラが乱れていることと、腸内細菌が腸内から血流中へ移行しやすいことが明らかになった。

研究グループは、「腸内フローラの乱れや腸内から血流中に移行した腸内細菌が2型糖尿病に伴う慢性的な炎症に関与することが明らかになれば、腸内環境の改善により2型糖尿病に伴う炎症を抑制し、インスリン抵抗性を改善できるようになる」とコメントしている。

⤵画像をクリックすると拡大します!

12月15日に発売されるコンドリプラスバイオフローラ、大いに期待しています!

「この続きは、明日の心だ~!」

という懐かしすぎるフレーズで終わりたいと思います。

From 愛用者の佐々木専務

にほんブログ村

a:600 t:1 y:2